| Artigo Original |

| Prevalência de lesões músculo-esqueléticas em militares paraquedistas |

| Prevalence of muscle-skeleton lesions in militaries parachutists |

| Adriane Barbosa Gomide, Andrey Tavares de Oliveira Penido |

| Fisioterapia da Universidade Católica de Goiás, Goiânia - GO. |

| Fábia Maria Oliveira Pinho |

| Docente do Departamento de Medicina e do Departamento de Fisioterapia da Universidade Católica de Goiás. |

| Trabalho realizado na Universidade Católica de Goiás, Goiânia - GO. Endereço para correspondência: Fábia Maria Oliveira Pinho Universidade Católica de Goiás. Departamento de Medicina. Avenida Universitária, 1440 - Setor Universitário CEP 74605-010 - Goiânia - GO Tel.: (62) 3946-1486 E-mail: fabia@ucg.br e pinhofabia@bol.com.br Recebido para publicação em 07/2007. Aceito em 12/2007. © Copyright Moreira Jr. Editora. Todos os direitos reservados. RBM Out/10 V 67 N 10 Indexado LILACS: S0034-72642010005800002 |

| Unitermos: prevalência, paraquedismo militar, lesões músculo-esqueléticas, fisioterapia |

| Unterms: prevalence, military parachutist, muscle-skeleton lesions, physiotherapy |

Numeração de páginas na revista impressa: 359 à 365

RESUMO A prática do paraquedismo pode causar frequentes lesões músculo-esqueléticas em seus praticantes. Há uma escassez de publicações científicas nacionais e raros estudos internacionais sobre a prevalência de lesões músculo-esqueléticas entre militares paraquedistas. Objetivo: Este estudo teve por objetivo definir a prevalência e descrever as características de lesões músculo-esqueléticas que acometem militares paraquedistas, bem como determinar prováveis fatores de risco associados. Casuística e método: A presente pesquisa foi um estudo descritivo e transversal, constituída por 163 militares paraquedistas integrantes da Brigada de Operações Especiais do Exército Brasileiro, situada na cidade de Goiânia/GO. Para o levantamento de dados foi utilizado um questionário autoreferido composto de questões referentes ao perfil do militar e de sua prática no paraquedismo, características das lesões músculo-esqueléticas ocorridas e possíveis fatores de risco relacionados. Resultados: Os resultados demonstraram uma elevada prevalência de lesões músculo-esqueléticas em militares paraquedistas, 50,3%. As lesões mais frequentes foram a distensão muscular e o entorse. O local mais afetado por tais lesões foi o joelho, seguido por tornozelo e coluna vertebral. A situação de risco mais referida foi a aterragem, durante o momento do adestramento. O tempo de atividade no paraquedismo foi o único fator de risco estatisticamente significante. Conclusão: Futuras pesquisas são necessárias com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e prolongar a vida profissional destes militares que têm a honrada função de defender a Nação. INTRODUÇÃO O paraquedismo é uma atividade praticada por vários grupos, incluindo militares, esportistas radicais e grupos de resgate(1). Existem dois tipos de prática no paraquedismo: o civil e o militar. O paraquedismo civil é praticado por pessoas comuns, geralmente esportistas, que têm o paraquedismo como um esporte radical ou competitivo, podendo este ser individual ou coletivo(2). O paraquedismo militar, praticado por militares rigorosamente treinados para esse tipo de atividade, desempenha diversas missões, variando desde treinamento, resgate, combate, destruição, inquietação, infiltração até, em tempos de paz, serviços de solidariedade(3). Outra diferença é que o paraquedista civil salta normalmente em condições favoráveis, enquanto o paraquedista militar não escolhe o momento dos saltos e sim quando a missão exige(4). O paraquedas é simplesmente um meio que conduz o soldado aeroterrestre para o combate. O paraquedas proporciona a redução da queda de um corpo e o estabiliza durante a descida, particularmente, antes de sua aterragem(3). O paraquedas principal é composto por velame, cordões de suspensão, tiras de suspensão, arnês, invólucro, saco de desenvolvimento e tira estática. O velame é de náilon de fraca porosidade e tem uma superfície de 74 m². O tempo de abertura do paraquedas varia entre três e quatro segundos. O paraquedas reserva é constituído por piloto extractor, velame, cordões de suspensão, invólucro e punho de comando. O velame de náilon tem uma área de 52 m². Todo o conjunto tem uma duração de utilização de 15 anos ou 125 saltos e deve ter revisões a cada dois meses(5,6). Os paraquedas são classificados em de pessoal e de carga, de acordo com a sua utilização. Atualmente este instrumento pode ser utilizado como salva-vidas, lançamento de tropa ou suprimento e extração de carga do interior do avião(3). Os paraquedas mais utilizados, para lançamento de pessoal pelo Exército Brasileiro, são os modelos T-10B, que possui uma forma parabólica, com peso estando dobrado de 13,6 kg e capacidade de carga de 136,2 kg o MC1-1C de fabricação norte-americana, com peso dobrado de 13,1 kg e capacidade de carga de 158,9 kg. O modelo do paraquedas é escolhido de acordo com o grau de adestramento do militar e com a missão a ser executada(3). Os equipamentos e armamentos transportados pelos militares paraquedistas durante os saltos são, além do paraquedas, capacetes, óculos, porta-carregadores, porta-curativos, cantil, mochila, Para-FAL (fuzil automático leve), pistola, faca, bem como equipamentos e armamentos específicos para cada missão(3). O primeiro passo para que o militar se torne paraquedista é o curso básico ou estágio de paraquedista, que visa habilitar oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados para o desempenho dos cargos e funções de paraquedista militar nas organizações militares das Brigada de Infantaria Paraquedista e Brigada de Operações Especiais(5). O curso básico paraquedista serve como um teste de entrada aos que desejam servir nas tropas paraquedistas e de operações especiais do Exército Brasileiro(4). O paraquedismo exige de seu praticante, tanto civil quanto militar, adequado preparo físico e integridade do sistema músculo-esquelético. A prática do paraquedismo pode causar frequentes lesões músculo-esqueléticas em seus praticantes. Estudos internacionais demonstram alta prevalência deste tipo de lesão tanto entre paraquedistas civis quanto militares(7,8). Segundo essas pesquisas, as lesões músculo-esqueléticas mais prevalentes são do tipo fraturas, entorses e luxações, sendo os membros inferiores os mais acometidos, principalmente tornozelos(7, 9-11). Mais de 50% das lesões decorrentes da prática do paraquedismo são consideradas graves e o tempo médio de licença médica para tratamento e reabilitação é de 17 semanas(12). Há uma escassez de publicações científicas nacionais e poucos estudos internacionais sobre a prevalência de lesões músculo-esqueléticas entre militares paraquedistas. Portanto, este estudo tem por objetivo definir a prevalência e descrever as características de lesões músculo-esqueléticas, bem como determinar prováveis fatores de risco associados a estas lesões, que acometem militares paraquedistas. CASUÍSTICA E MÉTODO Esta pesquisa foi um estudo descritivo e transversal. A população de estudo foi constituída por militares paraquedistas integrantes da Brigada de Operações Especiais, situada na cidade de Goiânia/GO. A Brigada de Operações Especiais, única no Exército Brasileiro, tem por característica sua prontidão para seu emprego em todo o território nacional, como um todo ou em parte, atuando para cumprir uma grande gama de missões, em qualquer terreno, tanto no país como no exterior. Para o levantamento de dados se utilizou um questionário auto-referido, aplicado pessoalmente a cada militar paraquedista nas dependências da referida Brigada. Antes da aplicação do questionário, em setembro de 2006, foi realizada pelos pesquisadores do estudo uma breve elucidação sobre a importância e os objetivos do trabalho, enfatizando o anonimato e o sigilo, conforme a portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde Brasil, Ministério da Saúde, e a necessidade da veracidade das respostas. O questionário de coleta de dados constou de questões fechadas de múltipla escolha e abertas em que se procurou conhecer: perfil do militar e de sua prática no paraquedismo, características das lesões músculo-esqueléticas (frequência, tipo, local, situação, tratamento e demais questões relevantes) e possíveis fatores de risco relacionados a este tipo de lesão. O projeto foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Católica de Goiás (Nº do DOC do CEP: 0363, aprovado em 12/07/2006). Foram incluídos no estudo apenas os militares que aceitaram, de forma escrita, o consentimento livre e esclarecido. A base de dados para análise estatística foi construída em planilha de Excel (Office versão 2000). Os dados obtidos foram processados e analisados com o auxílio dos programas de software Graphpad Instat versão 3.0 e SPSS data editor versão 8.0. Os dados foram expressos em mediana (faixa de variação) e percentual (%). Para a definição dos fatores de risco associados foi utilizada análise de regressão logística com teste quiquadrado (X2), inclinação de reta (B) e odds ratio (OR). O valor p< 0.05 foi considerado para indicar significância estatística.  RESULTADOS Na Brigada de Operações Especiais existe um total aproximado de 300 militares paraquedistas. Destes, 163 (54,3%) responderam ao questionário.   * Somente os sujeitos que sofreram lesão responderam esta questão, sendo que poderiam marcar mais de uma alternativa. A população estudada foi distribuída em três grupos (Grupo I, II e II) segundo a função que exerciam na Brigada de Operações Especiais no momento da pesquisa, como expresso na Tabela 1. Os militares paraquedistas eram todos do gênero masculino, com mediana de idade de 23 anos (faixa de variação: 19-52 anos), peso de 72 kg (faixa de variação: 56-110 kg), altura de 175 cm (faixa de variação: 152-190 cm) e tempo de paraquedismo de 1,4 ano (faixa de variação: 0-26 anos). Quanto à cor da pele, 35,0% (57) se consideravam de cor branca, 45,4% (74) de cor parda e 19,6% (32) de cor preta. No que tange aos cursos realizados pelos militares analisados, temos que todos realizaram o curso básico paraquedista, 45,4% ações de comando e 23,3% realizaram curso de salto livre. A Tabela 2 mostra o número e os tipos de saltos realizados pelos entrevistados. Os tipos de paraquedas mais utilizados pelos militares da referida Brigada foram o T 10-B com 93,9% (153) e o MC1-1C com 87,7% (143). Do total de 163 militares paraquedistas questionados, 82 sofreram algum tipo de lesão durante a prática do paraquedismo, perfazendo uma prevalência de 50,3% de lesões músculo-esqueléticas nestes profissionais. De 10.654 saltos realizados pelos militares paraquedistas e contabilizados pela presente pesquisa foram registradas 82 lesões músculo-esqueléticas. Deste modo, a taxa de lesão em relação ao número de saltos foi de 0,78% ou 7,8/1.000 saltos. A Tabela 3 evidencia que 51,2% dos militares pertencentes ao grupo I sofreram algum tipo de lesão músculo-esquelética durante a prática do paraquedismo militar, 48% do grupo II e 47,4% dos militares do grupo III. Vale ressaltar que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p >0.5). Quanto ao número de vezes que estes profissionais lesionaram, um percentual de 76,8% lesionou uma a duas vezes, 18,3% lesionou de três a quatro vezes e 4,9% lesionou mais de cinco vezes durante a prática paraquedista. Fraturas, rupturas de ligamentos, entorses, lesões de menisco, hérnia discal, compressão medular, distensão muscular, tendinites/bursites, choques/colisões e lacerações/perfurações foram os tipos de lesões questionados pela pesquisa. Pode-se notar na Figura 1 que o tipo mais frequente de lesão foi a distensão muscular (25,5%), seguido de entorse (22,9%) e choques/colisões (21,6%). No que tange aos locais onde ocorreram mais frequentemente às lesões músculo-esqueléticas, o joelho (23,4%) e o tornozelo (20,3%) foram os mais referidos pelos participantes da pesquisa, como indica a Figura 2. Os momentos referidos pelos militares paraquedistas nos quais eles mais lesionaram foram 56,5% durante o adestramento, 39,8% durante os cursos e estágios e 3,7% durante outros momentos. Questionou-se aos militares à qual situação se atribuiu a ocorrência de sua lesão sofrida durante a prática do paraquedismo. Os resultados estão expressos na Tabela 4. Para se determinar os fatores de risco relacionados à ocorrência de lesões músculo-esqueléticas na população estudada, foi utilizado um modelo de regressão logística com análise univariada. Os resultados estão expressos na Tabela 5. O único fator de risco estatisticamente significante foi o tempo de paraquedismo, ou seja, quanto maior o tempo de paraquedismo, maior a chance do militar sofrer uma lesão músculo-esquelética. Quanto ao tipo de tratamento utilizado pelos militares paraquedistas que sofreram algum tipo de lesão músculo-esquelética, 38,7% realizaram tratamento medicamentoso, 27,4% fisioterapia, 24,5% nenhum tratamento, 6,6% cirurgia e 2,8% realizaram outros tipos de tratamento.  Figura 1 - Tipos de lesões referidas pelos militares paraquedistas da Brigada de Operações Especiais, durante a prática do paraquedismo. Goiânia - GO, 2006.  Figura 2 - Locais das lesões referidas pelos militares paraquedistas da Brigada de Operações Especiais, durante a prática do paraquedismo. Goiânia - GO, 2006.  B: Inclinação da reta c²: teste quiquadrado p< 0.05 tem significância OR: odds ratio. DISCUSSÃO A presente pesquisa foi realizada na Brigada de Operações Especiais, situada na cidade de Goiânia, cujo contingente de militares paraquedistas é de aproximadamente 300 efetivos. Obteve-se 54,3% de respostas aos questionários aplicados aos militares no período de agosto a setembro de 2006. Durante os dois meses de coleta de dados foram realizados na Brigada um grande número de missões e de outros eventos, o que impossibilitou um maior percentual de questionários respondidos. A população do estudo constou de indivíduos jovens, todos do sexo masculino, sendo a maioria soldados ou cabos com pouco tempo de atividade no paraquedismo militar. O gênero masculino é predominante no exército, tanto nacional quanto internacional, porém existe uma crescente presença da figura feminina entre os militares, inclusive atuando no paraquedismo. Estudos demonstram que as militares têm ocupado, aos poucos, seu espaço dentro da atividade paraquedista(13). Na distribuição entre grupos, observou-se uma predominância do grupo I, constituído de soldados e cabos, com 73%. Este achado é condizente com a população jovem estudada, iniciantes na carreira militar e com pouco tempo de atividade paraquedista. Com relação aos cursos de paraquedismo, todos os militares do estudo realizaram o curso básico de paraquedismo. Este dado não foi surpresa, pois este curso é requisito para a prática do paraquedismo militar. Quanto ao número de saltos, obteve-se um predomínio de saltos semiautomáticos (61,7%), seguido pelos saltos livres (38,3%), num total de 10.654 saltos. Este percentual dominante de saltos semiautomáticos pode ser explicado pelo fato de ser o tipo de salto que ensinam durante o curso básico. Além disso, somente 23% da amostra estudada realizaram o curso de salto livre, onde ensinam esse tipo de salto. Os saltos semiautomáticos são aqueles nos quais o dispositivo de abertura do paraquedas é preso por uma fita à aeronave. Assim que o paraquedista salta, essa fita é tracionada e promove a abertura automática do paraquedas. Já nos saltos livres, o acionamento de abertura do paraquedas é realizado pelo próprio paraquedista(14). Os tipos de paraquedas mais utilizados foram os T10-B (93,9%) e MC-1 (87,7%). Estes tipos de paraquedas são os mais utilizados pelos militares para os saltos semiautomáticos, que foram os mais praticados. Esta pesquisa demonstrou uma prevalência de 50,3% de lesões músculo-esqueléticas nos militares paraquedistas. A taxa de lesão pelo número de saltos realizados foi de 7,8 lesões/1.000 saltos. Um estudo realizado por Hallel e Naggan, feito no Exército Israelense, mostra uma taxa de 6,2 lesões/1.000 saltos(15). Outro estudo realizado no Exército dos Estados Unidos demonstra uma taxa de 8,1 lesões/1.000 saltos(16). Desse modo, a prevalência obtida neste estudo corrobora com os resultados de pesquisas internacionais anteriormente publicadas. Quando se analisa somente os militares que sofreram algum tipo de lesão músculo-esquelética, 51% pertenciam ao grupo I, 48% ao grupo II e 47% ao grupo III, sem diferença estatisticamente significante entre os grupos. Este resultado demonstra que o posto/graduação do militar não pode ser considerado um fator de risco para sofrer este tipo de lesão. Vale destacar que três quartos da população que se lesionou durante a prática do paraquedismo o fez por uma ou duas vezes, demonstrando não ser uma lesão ao acaso. O tipo de lesão que mais acometeu os militares paraquedistas foi a distensão muscular (25,5%), seguido de entorse (22,9%) e choques/colisões (21,6%). Glorioso e cols. descreveram fraturas (35,5%) e entorses (34,7%) como as lesões mais frequentes entre militares paraquedistas do Exército dos Estados Unidos(7). Já Bar-Dayan e cols., de Israel, citam que as entorses, escoriações e distensões musculares são as lesões mais prevalentes entre esses profissionais(11). Os locais das lesões mais frequentemente referidos pelos sujeitos do presente estudo foram os joelhos (23,4%), seguido pelos tornozelos (20,3%) e coluna vertebral (13,9%). Outros estudos corroboram com os achados do presente estudo, relatando predominância de lesões em membros inferiores(7), principalmente em joelhos(16,17), tornozelos(11,12,15,17) e coluna vertebral(7,15). O momento referido pelos militares paraquedistas, no qual eles mais se lesionaram, foi durante o adestramento (56,5%). Isto pode ser parcialmente explicado pelo fato de que durante o adestramento, comparado com cursos/estágios, os militares saltam com mais frequência e em locais onde o relevo é irregular. Hallel e cols. referem, em seu estudo, que durante o adestramento ocorre o dobro de lesões em comparação durante os cursos/estágios(15). Quando questionados sobre quais as situações que contribuíram para a ocorrência de lesões sofridas durante a prática do paraquedismo, os militares apontaram a aterragem como a situação mais referida (32,7%) e os obstáculos na aterragem como o fator mais citado (14,8%). Estes achados corroboram com resultados obtidos em pesquisas anteriormente publicadas na literatura internacional que revelam a aterragem como o momento onde mais frequentemente ocorre lesões durante a prática do paraquedismo(7,12,15,17,18). Outros fatores também citados, neste estudo, foram dificuldades na abertura do paraquedas (10,5%), direção e velocidade do vento (8%) e visibilidade ruim (8%). Ellitsgaard e cols. apontam que cerca de 10% das lesões em paraquedistas são devido a falhas na abertura do paraquedas, geralmente por inexperiência do praticante(18). Já Lillywhite cita peso do equipamento, direção e velocidade do vento e saltos noturnos como fatores de risco para ocorrências de lesões durante o paraquedismo(19). Pode-se inferir que a aterragem é um momento de risco para a ocorrência de lesões músculo-esqueléticas em paraquedistas. É nesse momento que o paraquedista chega ao solo e, devido ao impacto sofrido pelo corpo, podem ocorrer lesões como entorses e distensões musculares, principalmente nos membros inferiores, como foi observado na presente pesquisa. Dentre os fatores de risco analisados, apenas o tempo de paraquedismo teve significância para a ocorrência de lesão músculo-esquelética, sendo que a razão de risco mostrou que quanto maior o tempo de paraquedismo, maior o risco de ocorrer lesão. Os demais fatores como idade, peso, altura e quantidade de saltos não apresentaram significância estatística. Alguns estudos apontam o peso corporal, idade e gênero do paraquedista como fatores de risco para ocorrência de lesões(16,17,20). Outros fatores também citados na literatura científica são o peso do equipamento, não utilização de protetores de tornozelos pelos paraquedistas, alta velocidade do vento, saltos noturnos e saltos de aeroplanos(7,8). Os resultados também demonstraram que um quarto da população estudada negligenciou o tratamento de suas lesões músculo-esqueléticas. Isso possivelmente se deveu pelo fato do maior número de lesões terem sido distensões musculares e entorses, lesões estas geralmente consideradas pela população geral como não grave e, portanto, sem necessidade de assistência médica ou fisioterapêutica. Vale lembrar que a fisioterapia age nesses tipos de lesões reduzindo consideravelmente o tempo de recuperação e evitando possíveis complicações secundárias e/ou recidivas. Smith e Reischl afirmam que 80% dos indivíduos que sofrem lesão por entorse continuam a sofrer repetição da lesão e, destes, 50% apresentam sintomas residuais(21). Alguns estudos demonstram que um programa de reabilitação, em casos de entorses, proporciona restauração da força e da cinestesia muscular, promove estabilidade dinâmica a uma articulação potencialmente instável, minimizando, assim, o risco de novas lesões. Além disso, a inclusão da movimentação imediata e das atividades funcionais da articulação afetada garante um retorno mais rápido às atividades diárias(21-23). Já o tratamento fisioterapêutico para distensões musculares proporciona controle da inflamação e um aumento gradativo do esforço muscular através da amplitude de movimento, da flexibilidade e da melhora da força, restaurando, assim, a função e o comprimento muscular, o que reduzirá a probabilidade de uma nova lesão(24). Infelizmente, a utilização da fisioterapia foi baixa, menos de 30% da população estudada. A baixa adesão ao tratamento fisioterapêutico pode ser explicada pelo pouco conhecimento da população em relação às suas áreas de atuação e à resistência de alguns médicos em encaminhar seus pacientes para esse tipo de tratamento. Com os resultados deste estudo, demonstrando uma alta prevalência de lesões músculo-esqueléticas entre militares paraquedistas, faz-se urgentemente necessário que se amplie os objetivos da fisioterapia existente na guarnição, oferecendo além do tratamento curativo, também um programa preventivo, voltado, principalmente, para tais profissionais. Deste modo, a implantação da fisioterapia preventiva poderia reduzir potencialmente a prevalência de lesões músculo-esqueléticas sofridas pelos militares paraquedistas. Esta prevenção mantém a integridade do sistema osteomioarticular, evitando novas lesões, proporciona menor tempo de tratamento e, consequentemente, menor período de afastamento dos serviços militares, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida e maior tempo de atividade paraquedista para tais profissionais. CONCLUSÃO A partir da pesquisa realizada na Brigada de Operações Especiais, concluiu-se que a prevalência de lesões músculo-esqueléticas em militares paraquedistas foi elevada, 50,3%. As lesões mais frequentes foram a distensão muscular e o entorse. O local mais afetado por tais lesões foi o joelho, seguido por tornozelo e coluna vertebral. A situação de risco mais referida pelos militares paraquedistas foi a aterragem, durante o momento do adestramento. O único fator de risco estatisticamente significante foi o tempo de atividade do paraquedista. A relevância desse estudo se deu pelo seu caráter inédito, visto que não existia até o momento publicações a respeito deste tema em revistas nacionais indexadas. Esta pesquisa teve o intuito de ampliar e atualizar a restrita literatura científica já publicada sobre o tema e mostrar ao Exército Brasileiro o quanto é importante e elevada a ocorrência de lesões músculo-esqueléticas em militares paraquedistas. Vale destacar que este estudo ratificou a necessidade de realização de novas investigações destinadas a avaliar, mais detidamente, os problemas aqui observados de forma descritiva. Futuras pesquisas são necessárias com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e prolongar a vida profissional destes militares que têm a honrada função de defender a Nação. |

| Bibliografia |

| 1. Knapik JJ, Craig SC, Hauret KG, Jones BH. Risk factors for injuries during military parachuting. Aviat Space Inviron. Med 2003 74 (7): 768-74. 2. Regulamento nacional de paraquedismo. Normas e procedimentos para a prática do paraquedismo. [on line], 2006. Disponível em: http://www.fppq.pt/regulamento/ReglmtoGeralEstat2005.pdf 3. Manual DOMPSA. Curso de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar. Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, Rio de Janeiro, 2002. 4. Gama JC. Coronel do Exercito Brasileiro e Chefe do Estado Maior da Brigada de Operações Especiais. Data da entrevista: 12/09/06 [Comunicaçãopessoal]. 5. Histórico do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil. [on line], 2006. Disponível em: http://www.cipqdt.ensino.eb.br/ 6. Generalidades dos paraquedas. [on line], 2006. Disponível em: http://greenberet.no.sapo.pt/ctpa2. htm. 7. Glorioso JEJ, Batts KB, Ward WS: Military Free Fall Training Injuries. Mil Med 1999 164(7): 566-30. 8. Schimidt MD, Sulsky SI, Amoroso PJ. Effectiveness of an outside the boot ankle brace in reducing parachuting related ankle injuries. Inj Prev 2005 11(3): 163-8. 9. Craig SC, Morgan J: Parachuting Injury Surveillance, Fort Bragg, North Carolina, May 1993 to Dezember 1994. Mil Med 1997 162: 162-4 apud Glorioso JEJ, Batts, KB, Ward, WS: Military Free Fall Training Injuries. Mil Med.1999 164(7): 566-30. 10. Kragh JF, Jones BH, Amaroso PJ, Heeking RD: Parachuting Injuries Among Army Rangers: A Prospective Survey of an Elite Airborne Battlion. Mil Med 1996 161: 416-9 apud Glorioso JEJ, Batts KB, Ward WS: Military Free Fall Training Injuries. Mil Med.1999 164(7): 566-30. 11. Bar-Dayan Y, Shemer J: Parachuting Injuries: A Retrospective Study of 43,542 Military Jumps. Mil Med 1998 163: 1-2. 12. Amamilo SC, Samuel AW, Hesketh KT, Moynihan FJ: A Prospective Study of Parachute Injuries in Civilian. J Bone Joint Surgm 1987 69(1): 17-9. 13. Amoroso PJ, Bell NS, Jones BH: Injury Among Female And Male Army Parachutists. Aviat Space Environ Med.1997 68(11):1006-11. 14. Júnior ANP. Capitão do Exército Brasileiro, Cosentino LF. 1º Sargento do Exército Brasileiro. Data da entrevista: 12/09/06. [Comunicação pessoal]. 15. Hallel T, Naggan L: Parachuting Injuries: A Retrospective Study 83,718 Jumps. J Trauma. 1975 15(1):14-9. 16. Craig SC, Lee T: Attention To Detail: Injuries At Altitude Among U.S. Army Military Static Line Parachutists. Mil Med. 2000 165(4): 268-71. 17. Ekeland A: Injuries in military parachuting: a prospective study of 4499 jumps. Injury. 1997 28(3): 219-22. 18. Ellitsgaard N: Parachuting Injuries: A study of 110,000 sports jumps. Br J Sports Med. 1987 21(1): 13-7. 19. Lillywhite LP: Analysis of Extrinsic Factor Associated with 379 Injuries Occurring During 34,236 Military Parachute Descents. J R Army Med Corps. 1991 137(3):115-21. 20. Pirson J, Pirlot M. A study of the influence of body weight and height on military parachute landing injuries. Mil Med. 1990 155(8): 383-5. 21. Smith RW, Reischl S: Treatment of ankle sprains in young athletes. Am J Sports Med. 1986 14: 465-71 apud Canavan PK: Reabilitação Em Medicina Esportiva: Um Guia Abrangente. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2001 p. 329-87. 22. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk K: Reabilitação física do atleta. 3ª ed. São Paulo: Elsevier, 2005 p. 349-98. 23. Canavan PK: Reabilitação em Medicina Esportiva: Um Guia Abrangente. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2001 p. 329-87. 24. Brunet ME, Hontas RB. The thingh. In: DeLee JC, Drez DJ, eds. Orthopaedic sports medicine principles and practices. Philadelphia: Saunders 1994: 1091-102 apud Canavan PK: Reabilitação em Medicina Esportiva: Um Guia Abrangente. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2001 p. 297-328. |

VETERANOS OPERAÇÕES ESPECIAIS

- COMANDOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

- CONFRARIA GRAFONSOS

- PARAQUEDISTAS FRANCESES

- VETERANOS FUZILEIROS NAVAIS

terça-feira, 7 de novembro de 2017

LESÕES POR PARAQUEDISMO

terça-feira, 17 de outubro de 2017

GRUPAMENTO TÁTICO DE MOTOCICLISTAS DA PMERJ-GTM

O GTM é uma Unidade Operacional Especial da Polícia Militar do Estado do Rio da Janeiro, e faz parte do Batalhão de Polícia de Choque.Foi criado em abril de 2002, para fazer policiamento com o uso de motocicletas.

As motos

As motocicletas são muito importantes no policiamento ostensivo. Pela maior versatilidade e mobilidade, são capazes de chegar com rapidez nos locais onde os carros, presos no congestionamento, não conseguem atingir. E têm mais agilidade para inibir ações praticadas por criminosos pilotando motos.

No passado o GTM utilizou as motos NX 4 Falcon da Honda (400 cc) CB 600 F Hornet Honda (600 cc) e atualmente realiza suas operações com as Harley Davidson Road King Police (1690 cc), XT (660 cc), XJ6 (600 cc) da YAMAHA,além de uma Honda TRANSALP (700 cc) (ainda em teste)

Cursos

O GTM realiza dois cursos, o CFOMES (Curso de Formação de Motociclistas de Escolta e Segurança) e o CATEM (Curso de Ações Táticas em Moto patrulhamento).

O CFOMES tem como característica principal dotar o policial militar de conhecimentos relativos a escolta (de presos, de eventos desportivos, de valores e principalmente de autoridades) sendo muito exigido no curso a habilidade com a motocicleta o racíocinio rápido para resolução de problemas, além do conhecimento de itinerários, características essencias de um BATEDOR (motociclista de escolta).

O CATEM voltado para o moto patrulhamento tem como missão principal passar ao policial militar a técnica de patrulhamento em grupo com garupa (3 motocicletas com 4 componentes) além de outras instruções como a de técnica de pilotagem off road, habilitando o aluno a andar em qualquer tipo de terreno. Essa técnica de moto patrulhamento com garupa já é utilizada em diversos estados da federação.

Missões

O GTM atualmente age em 3 frentes distintas, todas ligadas ao motopatrulhamento e a escolta.

O patrulhamento no GTM é responsabilidade do GETEM (Grupo Especial Tático em Motopatrulhamento) podendo somente fazer parte desse grupo os policiais que possuem o CATEM.

Realiza o patrulhamento composto de 3 motocicletas e 4 motociclistas, tendo uma moto com um policial na garupa, portanto fuzil, responsável pela segurança da equipe.

O GETEM atua no patrulhamento com motosYamaha modelo XT 660 cc.

A escolta de valores da Casa da Moeda do Brasil é uma missão histórica, desenvolvida pelo Batalhão de Polícia de Choque à décadas, com uma tropa altamente especializada e experiente e também ultiliza as Yamahas XT 660 cc.

O pelotão de escolta faz a escolta de autoridades, também conhecida como “escolta de dignitários”. Essa missão é executada quase que diariamente devido o Rio de Janeiro ser uma cidade no qual a maioria das autoridades estrangeiras quando chegam ao país, desejam visitar.

Realiza missões de escolta de presidentes, chefes de governo, primeiros ministros, diplomatas, delegações estrangeiras em visita oficial e personalidades e para estas missões são ultilizadas as Harley Davidson Road King Police (1690 cc),Yamaha XJ6 (600 cc) e em teste a Honda Transalp (700 cc).

Postado por Átila Ebenézer Moreira às 12:23

A ORIGEM DO MOTOCICLISTA MILITAR AEROTERRESTRE.

Em 29 Jul 81, a proposta para ativação do 1º Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista foi assinada e remetida ao EME. Depois de analisada e aprovada, a Unidade foi criada através da Port nº 077 EME-Res, de 21 Dez 81, possuindo motocicletas em seu QDM desde a sua criação.

Em 1982, o Esquadrão já realizava testes com motocicletas a fim de determinar o material mais apropriado para as atividades aeroterrestres. Em matéria publicada no jornal O Globo, de 01 Ago 82, o novo veículo de combate da Brigada de Infantaria Pára-quedista, uma motocicleta de 125 cc, era duramente testada em pistas de motocross.

Neste mesmo ano, Of e Sgt possuidores do curso de Mestre de Salto, iniciaram os testes na Área de Estágios a fim de realizar o lançamento do novo material. Os primeiros lançamentos ocorreram ainda no ano de 1982 e a partir daí, as técnicas de preparação e lançamento sofreram alguns aperfeiçoamentos.

Em 1982, o Esquadrão já realizava testes com motocicletas a fim de determinar o material mais apropriado para as atividades aeroterrestres. Em matéria publicada no jornal O Globo, de 01 Ago 82, o novo veículo de combate da Brigada de Infantaria Pára-quedista, uma motocicleta de 125 cc, era duramente testada em pistas de motocross.

Neste mesmo ano, Of e Sgt possuidores do curso de Mestre de Salto, iniciaram os testes na Área de Estágios a fim de realizar o lançamento do novo material. Os primeiros lançamentos ocorreram ainda no ano de 1982 e a partir daí, as técnicas de preparação e lançamento sofreram alguns aperfeiçoamentos.

|

| (Lançamento de uma motocicleta do Esqd na ZL de Afonsos ) |

O emprego da Cavalaria Pára-quedista tanto em missões aeroterrestres como em missões de GLO, passou a ser distinguido pela utilização de suas motocicletas que constituem o Grupo de Exploradores do Pel C Pqdt.

Nas apresentações da FT SANTOS DUMONT, o Esqd sempre foi objeto da curiosidade de diversas comitivas estrangeiras, sendo alvo de muitos questionamentos e elogios ao pacote AM-1, idealizado e montado para o lançamento das motocicletas individualmente.

| |||

| (Motocicleta do Esqd preparada para o lançamento em uma FT Santos Dumont) |

Alguns militares da Unidade realizaram cursos em OM que utilizam motos, a fim de trocar experiências e adquirir novos conhecimentos. Foram realizados cursos e estágios nas seguintes OM: Curso de Motociclista Militar de Combate da 12ª Bda Inf L (Amv) e Estágio de Motociclista Militar (BATEDOR) no 1º BG.

| ||

| (Estágio de Motociclista Militar de Combate no ano de 1999 em Lorena -SP) |

Em função do exposto, o 1º Esqd C Pqdt, com o objetivo de aprimorar o estágio interno que já vinha sendo feito nesta OM, seguindo as orientações contidas nas Normas para Elaboração e Revisão de Currículos (NERC), confeccionou um Programa de Estágio para que o mesmo fosse autorizado a funcionar na modalidade de Estágio de Área, sem ônus para o CML, valorizando desta forma particularmente nossos Oficias e Sargentos, bem como os de outras OM Pqdt e de Op Esp que possuem motos em seus QDM (36º Pel PE Pqdt, 21ª Bia A AAe Pqdt e CIOpEsp).

Os oficiais e sargentos participantes do estágio são selecionados, priorizando-se aqueles que desempenham as funções de instrutores e monitores na qualificação dos cabos e soldados motociclistas, havendo a possibilidade de oferecer vagas para outras OM pára-quedistas que possuam motocicletas em seus QDM.

Após ter sido aprovada a referida proposta, em 2005 foi realizado um estágio piloto, adaptando-se o estágio interno que já é realizado anualmente na OM.

No prosseguimento, como previsto na proposta de inclusão do estágio no PGI da Bda Inf Pqdt, o estágio é realizado em duas oportunidades, uma em cada semestre.

|

(Estágio de Motociclista Militar Aeroterrestre 2005)

“Do cavalo ao avião para cumprir qualquer missão!”

BRASIL ACIMA DE TUDO!

|

MOTOCICLISTA MILITAR DE COMBATE

Com a entrada de homens da Brigada de Infantaria Para-quedista como principais integrantes da Força de Pacificação que atua nos Complexos do Alemão e da Penha, surgiu a demanda por um motociclista militar treinado especificamente para o combate em qualquer terreno. Muitas ruas das comunidades ocupadas são tão estreitas que não permitem o acesso de viaturas convencionais, dificultando a boa execução das patrulhas. Neste contexto, estão sendo empregadas durante a Operação Arcanjo, 20 motocicletas dos modelos Yamaha Lander 250cc e Honda Tornado 300cc, muito úteis nas vielas apertadas da comunidade. Experientes e qualificados na formação de motociclistas militares no Exército Brasileiro, coube ao Pelotão Águia a formação destes homens através do Estágio de Motociclista Militar de Combate.

O Estágio de Motociclista Militar de Combate habilita militares na execução de moto patrulhamento. Com duração de três semanas, o estágio leva os militares a circularem com as motos nos terrenos mais acidentados possíveis, carregando sempre o garupa que cumpre a função de atirador. O atirador, que também é motociclista, realiza tiros com a moto em movimento e simulando situações reais que possam ser encontradas em patrulha.

Talvez nunca tenha passado peça cabeça de Gottlieb Daimler, criador da motocicleta movida a motor a gasolina em 1885, na Alemanha, que a motocicleta poderia se tornar uma eficiente ferramenta a ser empregada nos campos de batalha. O sucesso do invento era tamanho, que no início do século XX, era possível contar mais de 400 empresas do ramo em todo mundo, a maioria localizada na Inglaterra, produzindo motocicletas.

Contar com os benefícios da motocicleta no campo de batalha não era privilégio dos americanos. Segundo pesquisas históricas, os alemães chegaram a operar 4000 motocicletas em combate.

Nos diversos teatros de operações da Primeira Guerra Mundial, as motocicletas mostraram todo o seu valor em missões de transporte de pessoal, transporte de mensagens e reconhecimento, tarefas antes realizadas por cavalos e bicicletas.

Mais adiante, na Segunda Guerra Mundial, a vantagens do emprego das motocicletas ficou ainda mais evidente. Elas eram usadas largamente em missões de esclarecimento de terreno, alertas contra ataques aéreos, transmissões, evacuações, controle de transito e até mesmo apoio de fogo.

Muitas delas possuíam os sidecars adaptados com metralhadora, maca, mini- cozinhas e equipamentos de transmissão, de acordo com a missão a ser cumprida. Devido à paralisação das fábricas, o racionamento de combustível e algumas restrições de importação, somente a Harley-Davidson e a BMW mantiveram suas produções para atender aos países beligerantes.

No dia 4 de fevereiro, foi realizada, no 1º Batalhão de Guardas “Batalhão do Imperador”, a formatura de encerramento do Estágio de Motociclista Militar de Combate, que ofereceu diversas instruções como técnicas de pilotagem, de escolta, de patrulhamento, de abordagem e de tiro.

O Estágio teve como objetivo formar os militares para atuarem na Operação Arcanjo II, no Complexo de favelas da Penha no Rio de Janeiro. O seu término contou com a presença do Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, General de Brigada Geraldo Antonio Miotto, e formou 31 motociclistas.

segunda-feira, 16 de outubro de 2017

Progressão em mata fechada

Estamos prestes a realizar nosso jogo de aniversário, o que vai culminar com a inauguração do CT-LPL, Centro de Treinamentos Los Patos Loucos, o cenário é uma mata fechada com tudo que tem direito, vegetação rasteira, desnível de terreno, pouca visibilidade, e um riacho cortando a área de jogo, então resolvi fazer essa matéria com algumas dicas de progressão para quem for jogar em um cenário parecido…

O ambiente

A primeira coisa que se nota nesse ambiente de combate é o silencio, a vegetação densa faz com que nenhum som entre ou saia da mata, esse silencio só é cortado pelo som que você faz, tudo gera uma reação em cadeia, se você pisa em um galho caído ele amassa uma dezena de folhas secas antes de se quebrar fazendo uma barulheira terrível, então a primeira dica é escolher bem o caminho antes de cada avanço, tentando passar pelo caminho mais”limpo” possível.

A segunda coisa que você percebe é a falta de movimento, assim como o som o vento também não entra, e da mesma forma cada movimento gera uma cascata de outros movimentos, se você afasta um galho que esteja te atrapalhando ele leva uma centena de pequenos outros galhos e folhas com ele, dando a impressão que você está sinalizando com um leque de folhas a cada pequeno movimento.

E a terceira coisa mais impactante é a falta de segurança, o chão é escorregadio, a mata oferece pouca proteção de barreira, a vegetação está sempre tentando te passar uma rasteira, deve ser daí que vem o nome hohoho, então 50 por cento de uma boa progressão em mata vem de escolher bem cada passo.

A segunda coisa que você percebe é a falta de movimento, assim como o som o vento também não entra, e da mesma forma cada movimento gera uma cascata de outros movimentos, se você afasta um galho que esteja te atrapalhando ele leva uma centena de pequenos outros galhos e folhas com ele, dando a impressão que você está sinalizando com um leque de folhas a cada pequeno movimento.

E a terceira coisa mais impactante é a falta de segurança, o chão é escorregadio, a mata oferece pouca proteção de barreira, a vegetação está sempre tentando te passar uma rasteira, deve ser daí que vem o nome hohoho, então 50 por cento de uma boa progressão em mata vem de escolher bem cada passo.

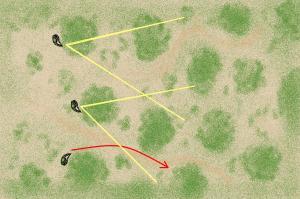

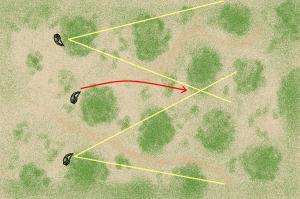

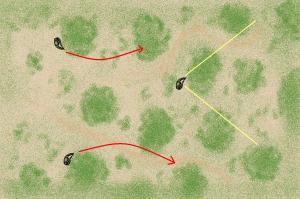

O Avanço

Existem várias formas de se avançar, mas eu vou me focar nas três mais simples, em linha em cunha e em fila, cada uma vai variar de acordo com o tipo de terreno, eu diria que se você estiver em uma parte plana o melhor avanço é em linha, se o terreno tiver algum desnível ou áreas onde a vegetação bloqueie a visão o avanço pode se dar em cunha, e se o terreno apresentar alguma peculiaridade como erosão ou um rio, o avanço se dará em fila.

Avanço em Linha

O avanço em linha permite uma boa visibilidade da área a frente, a linha deve ser feita com a distância necessária para que cada jogador possa ver os companheiros de ambos os lados, sem estar perto demais a ponto do adversário ver todos de uma vez e nem longe a ponto do adversário passar entre eles sem ser notado, o avanço se dá com cada um se movendo por vez, enquanto os outros fazem a cobertura, o primeiro avança enquanto os outros fazem a cobertura, assim que ele chegar ao ponto desejado ele faz uma avaliação da área e sinaliza para que o próximo avance enquanto ele e os outros fazem a cobertura, e assim por diante até que todos tenham avançado e seja a vez do primeiro novamente, essa forma de avanço é bem lenta uma vez que se movem um de cada vez, se houver contato com o adversário os jogadores da esquerda e direita do camarada sob fogo vão flanquear o adversário e os outros jogadores provêm cobertura, visando os outros adversários que tentem se juntar ao combate

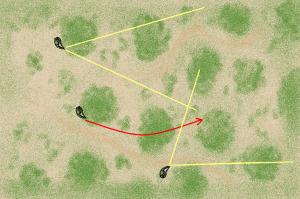

Avanço em Cunha

Quando se avança dessa forma um jogador estará sempre a frente do grupo, ele deve ficar na posição privilegiada, supomos que a área de jogo seja uma área inclinada e quem está na posição mais alta vê a área a sua frente e um pouco abaixo, mas que está na parte baixa pode ver a frente e acima, então ele deve ser a ponta de lança e avançar primeiro, ele deve avançar, observar, e estando tudo ok sinalizar para o avanço do resto do grupo, caso haja contato com o adversário ele sinaliza para a execução da estratégia de combate, essa forma de avanço é mais rápida porém tudo depende do homem na ponta, se ele for o líder, vai poder fazer uma boa coordenação da ação, mas caso seja pego o time perde seu pilar de apoio, se ele for um jogador menos experiente pode não coordenar a estratégia de acordo, e levar o time pelo mal caminho.

Quando se avança dessa forma um jogador estará sempre a frente do grupo, ele deve ficar na posição privilegiada, supomos que a área de jogo seja uma área inclinada e quem está na posição mais alta vê a área a sua frente e um pouco abaixo, mas que está na parte baixa pode ver a frente e acima, então ele deve ser a ponta de lança e avançar primeiro, ele deve avançar, observar, e estando tudo ok sinalizar para o avanço do resto do grupo, caso haja contato com o adversário ele sinaliza para a execução da estratégia de combate, essa forma de avanço é mais rápida porém tudo depende do homem na ponta, se ele for o líder, vai poder fazer uma boa coordenação da ação, mas caso seja pego o time perde seu pilar de apoio, se ele for um jogador menos experiente pode não coordenar a estratégia de acordo, e levar o time pelo mal caminho.

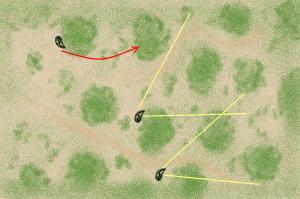

Avanço em Fila

Essa forma de avanço é boa para seguir uma linha especifica do terreno, um caminho onde um ou ambos os lados estão bloqueados, como contornando uma rocha ou o fundo de uma erosão, o avanço segue o esquema usado no CQB, o primeiro da linha observa a frente, enquanto cada player escolhe uma área de cobertura, a única diferença é que no CQB todos avançam juntos, mas aqui é aconselhável que cada um se mova alternadamente, isso porque na mata as linhas e contornos se fundem e é grande a chance de um adversário ver apenas um dos players sem perceber os outros jogadores, e o oposto também é possível, e o player confundir a movimentação do adversário com seu próprio movimento, logo se cada um avança por vez, existe apenas um alvo em movimento enquanto os outros players podem observar a área de uma posição fixa.

Essa forma de avanço é boa para seguir uma linha especifica do terreno, um caminho onde um ou ambos os lados estão bloqueados, como contornando uma rocha ou o fundo de uma erosão, o avanço segue o esquema usado no CQB, o primeiro da linha observa a frente, enquanto cada player escolhe uma área de cobertura, a única diferença é que no CQB todos avançam juntos, mas aqui é aconselhável que cada um se mova alternadamente, isso porque na mata as linhas e contornos se fundem e é grande a chance de um adversário ver apenas um dos players sem perceber os outros jogadores, e o oposto também é possível, e o player confundir a movimentação do adversário com seu próprio movimento, logo se cada um avança por vez, existe apenas um alvo em movimento enquanto os outros players podem observar a área de uma posição fixa.

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 1 Data: 15 de Junho de 2009

Técnicas de Progressão

Progressão Horizontal

Em muitas cavidades é possível realizar incursões mais ou

menos longas progredindo somente com o auxílio dos pés e

das mãos, utilizando os apoios disponíveis ao longo do

percurso e dispensando outros equipamentos específicos. A

progressão nestas condições deve decorrer percorrendo

trilhos que evitem zonas sensíveis como áreas fortemente

concrecionadas ou que contenham depósitos minerais,

minimizando a degradação inútil das cavidades. Todas as

visitas posteriores à exploração devem privilegiar a

progressão pelos trilhos previamente utilizados.

A progressão deve suceder-se seleccionando uma rota que evite desníveis, mesmo que para

isso se tenha de efectuar desvios. É importante observar atentamente onde se colocam os pés,

tendo atenção às irregularidades do terreno, procurando manter o ritmo e o equilíbrio durante

a caminhada. Simultaneamente é importante ler antecipadamente a cavidade de forma a

seleccionar o melhor itinerário. A observação destas recomendações é muito importante na

gestão do esforço durante a exploração.

É importante abordar cada obstáculo com sentido crítico, evitando perdas de energia ou

exposição inútil a riscos. Com a acumulação de experiências o espeleólogo vai desenvolvendo

capacidades nesse sentido, decidindo com cada vez maior rapidez e eficácia.

Quando a secção das galerias e passagens se reduz ao nível de não nos permitir progredir

caminhando, temos de adoptar outras posições geralmente mais atléticas e desconfortáveis.

Dependendo das dimensões das passagens podemos ter de caminhar agachados, gatinhar ou

mesmo rastejar. No limite ocorrem situações extremas que designamos por passagens

estreitas.

Passagens Estreitas

Não raras vezes ocorrem estrangulamentos onde a secção das passagens se reduz

consideravelmente. Podem constituir obstáculos temíveis que submetem o espeleólogo a

situações de elevado stress e desconforto, obrigando a um difícil exercício de autocontrole.

Pessoas inexperientes estão geralmente mais vulneráveis ao stress provocado pelas passagens

estreitas, podendo no limite provocar o pânico. Dependendo da sua morfologia as passagens

estreitas são comummente designadas por laminadores, gateiras, estreitezas ou entaladeiras.

Em caso de exploração, a progressão de obstáculos desta natureza deve ser equacionada pela

equipa, sendo normalmente entregue ao elemento de menor volume corporal.

Estreitezas horizontais

A estreiteza refere-se geralmente a um obstáculo pontual baixo

e apertado. A sua passagem implica frequentemente a remoção

do equipamento vertical, do gasómetro e mesmo do capacete.

A abordagem a este tipo de obstáculos efectua-se posicionando

um braço na frente enquanto que o outro permanece junto ao

corpo, permitindo a diminuição da largura de ombros.

Imagem 1 - Sala, DachsteinMammuthöhlen.

Autor: Lukas Plan

Imagem 2 – Estreiteza horizontal.

Um braço na frente e o outro atrás,

é a posição recomendada para a

travessia deste género de

obstáculos. Fonte: Manual de

Espeleologia, Desnível

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 2 Data: 15 de Junho de 2009

A não ser que a passagem seja bem conhecida, o transporte de sacos

deve efectuar-se com o auxílio dos colegas, passando e recebendo o

saco em cada extremidade do obstáculo. Mais uma vez o controlo da

calma e respiração constituem condições indispensáveis para

ultrapassar as estreitezas. Pode acontecer que a passagem de uma

estreiteza decorra em várias tentativas até que se encontre a posição

mais favorável para o seu franqueamento.

Estreiteza vertical

Em estreitezas verticais deve evitar-se a sua abordagem de cabeça,

na medida em que a necessidade de voltar atrás pode ser dificultada

por acção da gravidade. Os pés devem ir na frente, tacteando a

possível continuação e pontos de apoio.

No caso de se suspeitar de um poço após a estreiteza, o espeleólogo

deve ir obrigatoriamente encordado.

À descida o saco deve ser transportado pendurado no arnês,

enquanto que para subir deve estar pousado (acoplado à longe ou ao

pedal) e posteriormente recuperado, permitindo ao espeleólogo

resolver a passagem sem que o saco condicione os seus movimentos.

Uma passagem inexplorada deve ser sempre abordada sem o saco.

Rastejar

Por vezes o tecto das passagens baixam ao ponto de a

única forma de progredir se fazer rastejando. É uma forma

de locomoção exaustiva, com a barriga de encontro ao

solo, a cabeça virada e os braços em frente vamo-nos

apoiando alternativamente nos cotovelos, joelhos e dedos

dos pés, impulsionando o corpo para frente. O saco vai

geralmente preso no arnês e é rebocado. Com os pés

conseguimos desbloquear e encaminhar o saco na

passagem.

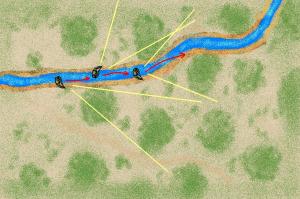

Canyons e Meandros

As passagens em forma de canyons e meandros são geralmente altas e apertadas. A

progressão pode ocorrer ao nível do chão ou a cotas mais altas caso exista circulação de água

ou o chão se encontre inacessível por ser demasiado estreito.

Quando a progressão ao nível do chão não é possível, por ser inacessível ou impraticável, tem

de se procurar alternativas, progredindo num nível superior e aplicando o que se designam por

técnicas de oposição.

Técnicas de Oposição

As técnicas de oposição aplicam-se em passagens cuja largura

permite progredir utilizando ambas as paredes.

Imagem 4 – Estreiteza

Vertical Terra Cimeira

(Serra de Sicó). Autor: Rui

Pinheiro, NEUA

Imagem 5 - Rastejamento, Gralhas

1. Autor: Sofia Reboleira

Imagem 3 – Estreiteza

horizontal, Algar do Terço

(Casal Soeiro, Serra de

Sicó). Autor: desconhecido

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 3 Data: 15 de Junho de 2009

A técnica mais utilizada e cómoda consiste em progredir com um pé e mão respectiva

em cada parede, usufruindo de presas, saliências e parapeitos onde colocar pés e

mãos. Esta é também conhecida como oposição em X. Devem ser tomadas especiais

precauções no que respeita à solidez dos apoios e à presença de sedimentos que

tornam as paredes escorregadias.

Em passagens demasiado apertadas que não permitem uma

deslocação frontal, o espeleólogo tem de se deslocar

lateralmente, normalmente com o rabo e as costas apoiados numa parede e os pés ou

mesmo os joelhos a empurrar a parede oposta. Esta técnica também é conhecida

como técnica em K.

Ambas as técnicas são muito úteis para efectuar descidas e escalar desníveis poupando

tempo na equipagem dos obstáculos. Contudo, quando os desníveis representam uma

ameaça séria para o espeleólogo, devem ser equipados de forma a minimizar o risco

de uma eventual queda.

Na progressão mediante técnicas de oposição o saco é geralmente transportado

pendurado do arnês, sendo que por vezes poderá ser mais confortável ir pendurado

num dos ombros.

Rios, Cascatas, Lagos e Sifões

A presença de água constitui um dos principais atractivos do

mundo subterrâneo. A par do seu significado e beleza, a

progressão no meio aquático representa também elevados

riscos para os seus exploradores. As baixas temperaturas e o

risco de hipotermia, o risco de afogamento e possibilidade

de subidas súbitas do nível da água constituem variáveis a

equacionar antes e durante a visita a uma cavidade.

Sempre que não for possível evitar o contacto com a água,

deve utilizar-se equipamento apropriado como fatos de

neoprene ou pontonniere.

A utilização de barcos insufláveis é também uma possibilidade, especialmente para lagos ou

troços de maior profundidade.

Progressão Vertical

Fica no imaginário do espeleólogo as primeiras descidas aos abismos subterrâneos

protagonizadas pelos pioneiros da espeleologia mundial. A

necessidade de superar desníveis verticais durante a

exploração de grutas proporcionou ao longo dos tempos

várias soluções onde se empregavam escadas de madeira,

cordas de cânhamo, escadas de Joly, sistemas de elevação

mais ou menos mecanizados, etc. Se nas origens da

espeleologia as soluções encontradas andavam muito ao

sabor da disponibilidade de materiais e criatividade dos seus

autores, actualmente as técnicas propostas evoluíram no

Imagem 7 - Travessia de lagos (Gruta

de Coventosa, Vale de Áson). Autor:

Pedro Moreira, NEUA

Imagem 6 - Oposição

em X. Fonte: Alpine

Caving Techniques,

Speleo Projects

Imagem 8 - Progresão vertical (Terra

Cimeira, Serra de Sicó). Autor: Rita

Lemos, GPS

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 4 Data: 15 de Junho de 2009

sentido da padronização dos materiais, equipamentos e respectivas técnicas. A utilização de

cordas para vencer desníveis popularizou a técnica SRT “Single Rope Technique”, que

essencialmente pela sua versatilidade constitui o principal meio de acesso a cavidades

predominantemente verticais.

Mesmo no domínio da técnica SRT, somos conscientes da diversidade de equipamentos e

técnicas que podemos encontrar entre os praticantes de espeleologia em todo o mundo. É

nesse sentido que este manual procura seleccionar o conjunto de técnicas que melhor

favoreça o instruendo no processo de aprendizagem sem no entanto descurar a sua

segurança. Privilegia-se a utilização de equipamentos sujeitos a normativa europeia e a

aplicação das técnicas mais simples e seguras. Definitivamente é muito importante perceber

que a sua prática obriga a uma formação e uma preparação adequada. A espeleologia vertical

não deixa lugar a improvisos e representa sérios riscos para os seus praticantes.

A leitura de um manual não capacita o seu leitor para a execução das técnicas descritas.

Aproximação à cabeceira do poço

Antes de se aceder directamente às verticais é normal

efectuar-se um corrimão de acesso que protege o espeleólogo

no acesso às zonas expostas. Logo que haja amarrações e

corda o espeleólogo deve auto-segurar-se com a longe e

progredir até à cabeceira do poço. Se a progressão for

interrompida por pontos de amarração deve efectuar a

transição transferindo à vez as pontas da longe para o

segmento de corda seguinte. Em todo o momento deve

encontrar-se pelo menos seguro numa das pontas da longe.

Técnica de Rapel

A técnica utilizada para se descer numa corda é conhecida por rapel. Na execução desta

técnica utiliza-se descensores em simultâneo com um equipamento bloqueador.

O descensor permite ao espeleólogo descer na corda de forma controlada ao passo que o

bloqueador interrompe a progressão em caso de queda súbita resultado de um eventual

descontrole da manobra de rapel.

O descensor de roldanas constitui uma das opções que melhor se adaptam à actividade

espeleológica. Deve ser instalado com um mosquetão directamente no maillon de cintura.

1. A corda deve ser instalada na corda de acordo com a imagem seguinte:

Imagem 10 - Instalar a corda no descensor. Fonte: notícia técnica Simple, Petzl.

2. Retirar o máximo de folga possível da corda que separa o descensor do seu ponto de

amarração.

Imagem 9 - Aproximação à

cabeceira de poço (Gruta de

Coventosa, Vale de Áson). Autor:

Pedro Moreira, NEUA

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 5 Data: 15 de Junho de 2009

3. Passar a corda pelo mosquetão de passagem e efectuar o nó de travamento.

Imagem 11 – Montagem da corda no descensor com mosquetão de apoio. Fonte:

Imagem 12 - Nó de travamento1

. Fonte: Manual de Espeleologia, Desnivel

4. O bloqueador utiliza-se na ponta da longe curta e deve ser instalado acima do

descensor de acordo com a imagem:

Imagem 13 – Montagem do bloqueador2

. Fonte: notícia técnica do Shunt, Petzl.

5. O utilizador deve certificar-se sempre que o descensor ficou bem fechado e que a

corda se encontra correctamente instalada.

6. A mesma preocupação é válida para o bloqueador, devendo certificar-se que este se

encontra bem instalado.

7. O espeleólogo pode remover as longes, ficando suspenso no descensor.

8. Remover o nó de travamento, segurando a ponta de corda solta com a mão direita.

9. Com a mão esquerda pinça o bloqueador entre o indicador e o polegar que deve

acompanhar a descida.

1

A imagem 12 pretende ilustrar somente a execução do nó de travamento do descensor. O mosquetão de

apoio ao rapel deverá ser montado como tal como se ilustra na imagem 11

2

a montagem da imagem ocorre na corda em duplo, ao passo que no nosso caso essa

montagem será na corda em simples (apenas uma corda passa no bloqueador)

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 6 Data: 15 de Junho de 2009

10. Com a mão direita vai deixando correr a corda controlando a velocidade da descida. A

velocidade de descida também pode ser controlada elevando a corda com a mão

direita e aumentando a fricção no mosquetão de passagem.

11. Em rapeis suspensos progredimos na posição de sentado com o tronco paralelo à

corda e as pernas pendentes.

12. Em rapeis junto à parede as pernas fazem 90º com o

tronco, ligeiramente flectidas e abertas para manter a

estabilidade. Durante a progressão é como se

caminhássemos na parede.

13. A manobra deve ser suave e sem interrupções súbitas.

14. Grandes verticais aquecem o descensor, podendo queimar

a bainha da corda e o seu utilizador se não usar luvas.

15. A qualquer momento o espeleólogo pode interromper a sua

descida executando um nó de bloqueio no descensor.

Passar um fraccionamento

Por vezes as cordas que equipam uma vertical encontram-se

fraccionadas, isto é, não vão directamente ao fundo dos poços, efectuando amarrações

intermédias. Nestes casos a progressão também é interrompida, procedendo-se da seguinte

forma:

1. Abrandar e parar ao chegar ao nível do ponto de amarração que equipa o

fraccionamento (passo 1 da imagem 14).

2. Auto-segurar-se no fraccionamento com a ponta livre da longe e continuar a descer

até ficar suspenso na longe (passo 1 e 2 da imagem 14).

3. Remover e instalar o descensor na corda abaixo do fraccionamento. Retirar toda a

folga de corda possível entre o descensor e o fraccionamento. Efectuar o nó de

travamento (passo 3 da imagem 14).

4. Remover e instalar o bloqueador acima do descensor.

5. Remover o auto-seguro elevando o corpo com a mão direita e abrindo o mosquetão da

longe com a esquerda. Controlar a descida suavemente até o corpo ficar no suspenso

no descensor. No caso de fraccionamentos suspensos onde não é possível o apoio da

parede, pode usar-se o pedal para auxiliar na manobra de remoção da longe (passo 4

da imagem 14).

6. Remover o nó de travamento e prosseguir a descida (passo 5 da imagem 14).

Imagem 14 - Técnica de

Rapel. A mão direita

controla a corda enquanto

a esquerda tracciona o

bloqueador (Terra Cimeira,

Serra de Sicó). Autor: Rui

Pinheiro, NEUA

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 7 Data: 15 de Junho de 2009

Imagem 15 – Sequência de passos para passagem de um fraccionamento durante o rapel.

Fonte: Catálogo da Petzl 20093

Sempre que ultrapassamos um fraccionamento ou chegamos à base de um poço, e logo após a

remoção do equipamento, devemos advertir o colega que nos precede que a via se encontra

desimpedida gritando: “Corda Livre”.

Passar um nó a meio da corda

Por vezes sucede que a corda tem comprimento insuficiente para chegar à base do poço,

obrigando à união de duas cordas. Nestas condições obtemos um nó a meio da vertical que

obriga à interrupção do rapel. Nestes casos teremos de proceder do seguinte modo:

1. Descer tão próximo quanto possível do nó e efectuar o nó de travamento.

2. Instalar o punho na corda, mantendo a longe livre acoplada ao punho.

3. Elevar o corpo no punho e instalar o bloqueador ventral.

4. Remover e reinstalar o descensor e o bloqueador abaixo e o mais próximo possível do

nó.

5. Remover o bloqueador ventral e descer suavemente até ficar suspenso no descensor.

6. Remover o punho da corda.

7. Desbloquear o descensor e prosseguir na descida.

Passar um desviador

Os desviadores são equipagens que permitem corrigir o percurso efectuado pela corda,

evitando obstáculos e pontos de roçamento das cordas.

1. Parar a progressão ao nível do desviador, efectuando o nó de travamento se

necessário.

3

Imagem adaptada à progressão com descensor auto-bloqueante. A par dos movimentos

ilustrados o formando tem ainda de remover e instalar o bloqueador adicional.

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 8 Data: 15 de Junho de 2009

2. Se for possível alcançar a parede oposta ao desviador, empurrar com os pés, folgando

o desviador. Nestas condições é possível a sua remoção e reinstalação acima do

bloqueador.

3. Desbloquear o descensor e prosseguir a descida.

4. Quando não é possível alcançar a parede oposta ao desviador, devemos instalar a

longe no desviador prevenindo a sua eventual perca.

5. No caso anterior folgar, remover e instalar o desviador é apenas possível à força de

braços.

Jumar

Jumar é a designação comum da manobra de ascensão através de uma corda

utilizando equipamentos bloqueadores para o efeito.

Nesta técnica utiliza-se um dos bloqueadores fixo na ponta da longe comprida

e ao qual se acopla um pedal (também designado de punho), ao passo que

um segundo bloqueador se encontra fixo directamente no maillon do arnês e

no arnês de peito, mantendo uma posição vertical.

1. Posicionar o punho o mais acima possível, agarrando-o com as duas

mãos.

2. Ao mesmo tempo que se posiciona o punho o pé direito acompanha a

subida do pedal acoplado no punho.

3. Com a perna flectida e posicionada debaixo do rabo levantamo-nos no

pedal, fazendo correr o bloqueador ventral na corda.

4. Durante o movimento anterior com a ajuda dos braços deve-se

manter o corpo e a cabeça alinhado com a corda. Este

movimento deve contar essencialmente com a força das pernas,

minimizando o esforço dos braços.

5. Uma vez as pernas esticadas sentamo-nos e ficamos suspensos

no bloqueador ventral.

Nos primeiros metros de corda pode acontecer que não exista corda em

quantidade suficiente entre o bloqueador ventral e o chão. No momento

de elevação no pedal, esta em vez de correr no bloqueador é puxada

criando uma folga entre os 2 bloqueadores. Nesta situação poder-se-á

recuperar a corda por debaixo do bloqueador ventral com a mão direita,

ao mesmo tempo que elevamos o corpo no pedal. Esta manobra pode ser

esgotante, sendo preferível optar por uma das sugestões: trilhar a corda entre as

duas botas ou trilhar a corda entre a bota e o pedal.

O rendimento desta técnica depende muito do bom ajustamento do

equipamento, nomeadamente do pedal e do arnês de peito.

Imagem 17 - Manobra de

Jumar recuperando

corda com a mão direira

(Sra da Estrela,

Redinha). Autor: Rui

Pinheiro, NEUA

Imagem 16 –

Posição de

elevação do

corpo. Fonte:

Alpine Caving

Techniques,

Speleo Projects

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 9 Data: 15 de Junho de 2009

Para aferir por exemplo acerca do correcto comprimento do pedal deve-se prender o pedal no

pé e estica-lo com o punho instalado. Nesta posição a base do punho deve encontrar-se a

cerca de 2 a 3cm acima do bloqueador ventral.

O torse por sua vez, deve encontrar-se apertado de maneira a que o seu

utilizador não consiga manter as costas direitas quando se encontra de pé,

antes de se pendurar.

Passar um fraccionamento

Durante a progressão ascendente é relativamente fácil passar um fraccionamento, devendo

observar-se os seguintes passos:

1. Elevar o punho até cerca de 2 a 3 cm abaixo do nó.

2. Auto-segurar-se no fraccionamento com a longe curta (passo 1 da imagem 18).

3. Levantar o corpo no pedal desbloqueando e removendo a corda do bloqueador ventral

(passo 2 da imagem 18).

4. Instalar a corda de cima no bloqueador ventral e recuperar o máximo de corda

retirando-lhe elasticidade (passo 3 da imagem 18).

5. Remover e instalar o punho na corda de cima (passo 4 da imagem 18).

6. Iniciar a técnica de subida, recuperando a corda debaixo do bloqueador ventral.

7. Remover a longe logo que esta perca a tensão.

8. Gritar: “Corda Livre”

Imagem 19 – Sequência de passos para passagem de um fraccionamento a Jumar. Fonte:

Catálogo da Petzl 2009

Passar um desviador

1. Efectuar a aproximação ao desviador, empurrando o mosquetão para cima.

2. Para ao nível do ponto de amarração que sujeita o desviador.

3. Empurrar com a parede com os pés, folgando o desviador.

4. Remover o mosquetão e reinstala-lo na corda abaixo do bloqueador ventral.

Imagem 18 –

Ajuste da medida

do pedal. Fonte:

Catálogo da Petzl

2009

Autor: Rui Manuel Marques Andrade Revisão: 21 de Janeiro de 2014 10 Data: 15 de Junho de 2009

Passar um nó a meio da corda

À semelhança da passagem de fraccionamentos, passar por um nó é também uma manobra

relativamente simples:

1. Aproximar o punho do nó, deixando um intervalo de 2-3cm.

2. Auto-segurar-se com a ponta livre da longe à argola disponível no nó.

3. Remover o punho e instalá-lo acima do nó, prevendo espaço para a instalação do

bloqueador ventral abaixo.

4. Elevar-se no pedal transferindo o bloqueador ventral para o segmento de corda acima

do nó.

Inversões

A inversão consiste na manobra de alteração da técnica de rapel para a técnica de jumar ou

vice-versa. Esta necessidade surge sempre que é necessário inverter o sentido da progressão.

Inversão Rapel – Jumar

1. Parar a progressão e efectuar o nó de travamento.

2. Instalar o punho com o pedal fixo na ponta da longe acima do bloqueador.

3. Elevar o corpo no pedal e instalar o bloqueador ventral.

4. Remover o descensor e o bloqueador.

Inversão Jumar – Rapel

1. Instalar o descensor o mais próximo possível do bloqueador ventral, efectuar o nó de

travamento.

2. Instalar o bloqueador entre o bloqueador ventral e o punho.

3. Elevar o corpo no pedal e soltar o bloqueador ventral.

4. Descer suavemente até ficar suspenso no descensor.

5. Remover o punho da corda.

6. Remover o nó de travamento e iniciar a descida.

Assinar:

Postagens (Atom)